现象学音乐美学源自茵加尔顿对其导师胡塞尔现象学哲学的衍生。而后出现了多个将现象学思想进行加工、建构的学者,如舒茨、杜夫海纳等。他们的音乐美学思想对现代演奏者有不同寻常的启示及指导作用。从现象学音乐美学的角度出发,启示音乐表演者如何分析音乐作品,使表演者在保留作曲家意图及音乐作品内涵的同时充分展现个人魅力,完成音乐作品意义的构建,进而创造一个真正的审美对象。根据音乐表演中“意向性”的体现以及茵加尔顿关于音乐作品的同一性问题探究音乐表演的诠释意义,并以钢琴作品为例研究现象学音乐美学对音乐表演艺术的指导作用。

茵加尔顿作为波兰著名的哲学家、美学家,继承了其导师胡塞尔受布伦塔诺的深重影响而形成的重要概念,即“意向性”,并以此为核心思想,构建了现象学美学理论系统。这一理论认为意识具有“意向性”特征,人类所了解认知的所有对象都只能是被意识到的,并且是有意地指向或延伸到某种对象。茵加尔顿将“意向性”这一重要理论引申到音乐这一门类中具有史诗意义。他认为就音乐的本质和存在方式来看,音乐是一种纯粹的“意向性”对象。本文旨在根据音乐表演中“意向性”的体现以及茵加尔顿关于音乐作品的同一性问题探究音乐表演的诠释意义,并以钢琴作品为例研究现象学音乐美学对音乐表演艺术的指导作用。

“意向性”于音乐表演艺术的启示作用

“意向性”:音乐表演的根本

在茵加尔顿看来,哲学方面存在两种客体,即客观实在对象和意向性对象。音乐作品属于第二种,并且是一种“纯意向性对象”。若将“意向性”运用到音乐中,其特征则有两种意义:一种是创作者的意向性活动,另一种是表演者的意向性活动。茵加尔顿认为二者的运动过程不具有同一性,不可以混为一谈。也就是说,音乐作品本身不可以和音乐作品的表演相比较。然而,“意向性”源于主体对客体的思考,“人”这个主体不断考量“世界”从而创造出音乐作品,并且“人”再根据“自我的意识”赋予了其作品存在的意义。音乐表演者则可以再次重复这个过程,用自己作为表演者的“意向性”体会分析音乐作品的创作过程,再以作曲家的创作目的、作品背景和内涵为基石,结合表演者自身的“音乐素养和诠释音乐的创造能力”完善音乐作品,参与到音乐表演艺术的建构中去。此观点是演奏者对现象学美学的一个新理解,也是“意向性”概念应用于音乐表演艺术中的体现。

现象学先导胡塞尔指出,现象学哲学的根本任务就是为了理清意识活动、意识主体与被意识对象之间的关系,以及意识对象的本质结构。换言之,现象学音乐美学的根本任务就是研究音乐作品创作过程、音乐表演活动和欣赏者意向活动、作曲家与音乐作品之间的关系,以及音乐作品的建构意义。从根本上说,被意识对象具有依赖性。音乐表演与音乐作品密不可分,离开了音乐表演,音乐作品无法单独作为一个审美对象存在;音乐作品虽有自己的生命状态,但没有音乐表演将其转换为欣赏者可感知的声音这一活动,人们也很难了解它的意义。正是由于音乐表演的参与,演奏者前期对音乐作品进行结构分析、背景研习,中期体会作品背后的内涵和启示意义,后期根据经验综合理解并发掘作品真正想表达的含义,并结合自身对乐器的掌控和主观情感丰富音乐内涵,构建音乐作品的意义。音乐作品于音乐表演者而言,不仅仅是看、听,还有体会。

意向性是音乐表演艺术中的哲学体现,能够辅助演奏者探究表演是什么、要表演什么、表演想表达什么等问题。现象学以科学的方法帮助表演者摒除一切先入为主的印象回归到意识对象本身,从而挖掘出真理。比如一个人照镜子,第一眼他觉得自己很丑,他很惊讶,因为他的心里觉得自己不应当是丑陋的;所以当他看镜子第二眼时会觉得自己变得顺眼了一些,甚至再看第三眼、第四眼时会发现镜子中的自己很美。正是来自人心底对美的渴望的这种意识,影响了眼睛的审美标准。然而一个人的长相不会在短时间内由丑变美,这种自我欺骗的心理作用导致了镜子中的人变“美”了,实际上回归到本质上,用科学的视角来看,这个人的脸没有任何变化。

“意向性”在音乐表演中的体现

茵加尔顿认为,音乐作品与文学作品有很大的不同,文学作品中由文字、标点所组成的词组句子所显示出来的丰富含义是音乐作品中由音符、符号组成的乐谱所不能做到的。音乐作品并不具备文学作品所拥有的“多层性”结构(语音、语言、意象形象、意义意蕴),所以造就了其独特的表现方式,时间性与空间性。音乐作品作为“纯意向性对象”,是非实物的,其区别于普通意识活动,涵盖了意识行为以及其所构建的对象,是纯意识性对象,其中也包含了内心听觉。因此,音乐需要通过抽象化的方式向欣赏者提供依附于其中的社会历史等现实内容,再由欣赏者作进一步的感知与理解。在这一过程中,表层含义不必作为首要的考察对象,而应从宏观角度理解作品,从音乐作品的表现中体会作品的艺术意义和情感内涵。以贝多芬《第九交响曲》中的《欢乐颂》或柴可夫斯基的《悲怆》为例,从标题中获得的内容稀少而浅白,并不是每个听众听了《欢乐颂》都会感到身心愉悦或是听了《悲怆》就会潸然泪下。人类与社会联系紧密,在其中产生过各类情感,音乐能使人根据自身经历从过往的回忆和想象中抓住与作品相对应的感受,或在当下产生新的情感,这便是音乐的特殊性。如在经历过悲伤的事情后去听欢快的歌曲与开心时听它的感受是不一致的。

音乐表演是一种意向性活动,同作品的创作及欣赏过程一样。因此,演奏者将音乐作品作为研究对象,首要目标便是原谱。市面上有多种版本的乐谱,大部分都经历过或多或少的改编。改编者在不影响作品整体效果的前提下加上一些作曲家没有标注的记号,或对原谱进行主观复原,将标记写得更加清晰易懂。一些乐谱首页写着净谱(Urtext),指的是根据作曲家手稿、信件及原版乐谱所制作的非常贴近作曲家原始创作的版本,其中没有任何人的主观改编,因此,净谱的参考价值是最大也是最权威的。表演者通过对乐谱中符号、记号以及音乐术语的分析,可以初步感知作品的创作动机和作曲家的性格等因素,但其对作品的认知不仅仅停留于此。

以舒曼的钢琴套曲《蝴蝶》为例。表演者在读谱之前可以了解到此作品为舒曼早期的钢琴作品,是以他最敬佩的小说家让·保罗的文学作品《妄自尊大时期》最后一章《幼虫之舞》中的假面舞会为蓝本所创作的。作品由一个序曲和十二段小曲组成,每一段的标题都是隐喻而特殊的,象征着小说中的故事情节。

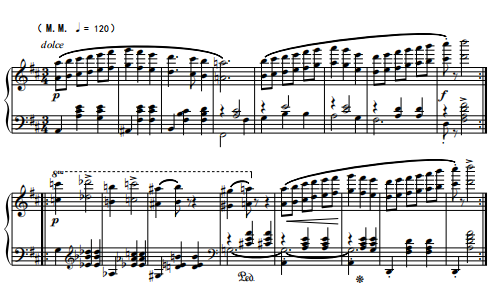

表演者通过分析谱面可以得知,作品从头至尾都没有离开三拍子的圆舞曲风格,整体风格欢快活泼,只是根据情节发展及人物心理变化做出了速度的调整。舒曼通过不同的调式、调性来描述书中性格迥异的三个主人公,全曲充满诗意性与幻想性。以《假面舞会》的第一部分为例(谱例1),其象征着舞会的开始,参加舞会的众人裙摆衣袖翩翩如一只只蝴蝶般入场。1至8小节中右手的一串串八度和弦仿佛踏入舞会的脚步,由慢至快、由弱到强;左手的和弦在遵循圆舞曲舞步强弱的同时仿佛是舞会中的入场伴奏一般,温和平静。到了9至16小节,左手依旧是伴奏,但变得复杂起来,右手的重音变成了第二拍与左手形成对比,此刻是入场舞的小高潮,象征三位主人公的入场,他们踩着特殊的舞步,面具也无法遮盖其闪耀的光芒。到16小节的最后一个和弦为止,所有的参与者全部入场,舞会正式开始,随之而来的是内心的躁动。以上为笔者作为表演者在演奏之前对谱面的分析,通过背景资料与乐谱的初步结合便可得知音乐作品的大致框架以及基本的情感内涵。在研究中,表演者应抛开对浪漫主义时期作品的既往认知,直面作品本身,仅通过自身对资料和乐谱的探究体会作品及作曲家的“意向性”。

(谱例1)

准确、完整的音乐表演不仅是将作品一拍不错、一音不落地演奏出来,这一方式只能流于肤浅的表面表演,导致表演者的演奏水平停留在技术层面。演奏者应当结合自身的创造力、想象力以及对作品独到的理解去演奏。音乐表演的优劣没有固定标准,更何况根据现象学美学的观点,作曲家也不一定是自己作品最好的演奏者。所以,演奏者应保留原作而又超越原作,意为在保留原作具有代表性的本质方法的同时,又能够用演奏者所处时代的不同的思维方式去演奏,使每一场演奏都十分特别而又富有内涵。音乐作品为“纯意向性对象”这一理论为音乐表演提供了哲学基础,而音乐表演作为音乐作品的实践性反映过程,使音乐作品不再是平面乐谱,而是有了立体环绕的音响效果,换言之,没有演奏者意向性活动的参与,音乐作品也无法被赋予意义。现象学家们由此肯定了音乐表演在音乐作品建构中的地位。

音乐作品的同一性

乐谱

对于音乐作品的同一性问题,茵加尔顿肯定了乐谱这种客观存在方式的独一无二性,认为可以根据乐谱研究问题,分析作品,并且提出乐谱将音乐作品作为一个实体固定住了,关于它的同一性问题是不容置疑的。乐谱于作曲家而言只是一种记录方式,在没有录音设备的条件下,乐谱是唯一能够将作曲家脑中的抽象音符转化为可供表演者感知、参考的方式。乐谱不同于雕塑、绘画、摄影,它没有一个客观存在于世间的“模板”。绘画可以依葫芦画瓢,摄像可以留下真实的瞬间。乐谱与它的“模板”就像山水画与山水一般,二者并不是完全一致的,绘画再写实也无法画出流动的溪水和山间飘动的云,乐谱再如何添加记号与术语也无法呈现出作曲家脑中的音符。因此,茵加尔顿赋予了乐谱示意图性。以即兴伴奏为例,同一首歌曲,有多种配备和声的方式,同一位演奏者每一次演奏的方法可能都有所不同,但它们对作品的诠释不会产生太大的误差,反而实现了演奏的多样性。对于即兴伴奏演奏者而言,乐谱只是提示了作品的主题,如何填充、丰富作品依赖于演奏者自身的诠释。

况且作曲家的乐谱并不一定全是他们本人所抄写,也有的是他们演奏,抄谱员在一旁作即时记录。那么,即使后人努力还原作品的原貌,深究乐谱中的每一个细节,经过时代的洗礼以及人员的经手,所得到的最终版本仍然是不一致的。没有哪个演奏者可以完全复制自己上一场的演奏,做到每一个细节都一致,所以哪怕是肖邦也无法完美且完整地演奏出自己的创作初衷。那么音乐表演就没有一个完全正确的版本或者说是固定答案,无论是钢琴大师还是作曲家本人,乐谱的存在给了演奏多种可能性,它是可以被无限放大的,它只是存在于世界的一种物质,是可以被意识活动所跨越的对象。

演奏

演奏是对音乐作品音响效果的实际诠释,也是音乐作品意义构建中的重要一环。尽管它是根据固定的乐谱所表现的,也有演奏者发挥自己主观能动性的空间。乐谱是固定的,演奏却可以有千千万万种,甚至同一个演奏者就可以创作出很多种。以笔者所熟知的一位声乐演唱者为例,其第一次在音乐会演唱的《醉了千古爱》虽深情却不入骨,带着青涩,是因年轻且没有经历过歌词中所蕴含的沧桑。随着岁月流逝,以及长时间多次练习,这位演唱者再次演唱时,其动作与神情均透露出不同的韵味。可见,即使是同样的表演者,其心境、年龄、所处的时代特征都会渗透在表演中,与之融合产生变化,使每次的表演都是不一样的。唱片是唯一的例外,无论在准备录音期间创造出多少次不同的演奏,最终只会选择一个,此后重复的都是同样的一次表演。想要深入探究作品的本质,光靠演奏是不够的,演奏音乐作品与音乐作品是不同一的。

感受

音乐表演的目标之一是欣赏者的感受。若演奏是对音乐作品的二度创作,欣赏者便是对其进行三度创作。以上文中的歌唱家为例,作为欣赏者,听众不会觉得她第一次的演唱是有缺陷的,她没有错词或错节奏,并尽了自己的全力去演唱,她的表演在此刻对所有人而言是完美的。同一批听众,如果听了她第二次的演奏,感受必然是不同的,他们能感到表演的升华。虽是同一歌曲、同一表演者,但是表演者与听众处在不同的时间,带着不同的心境,欣赏的结果也是不一样的。与演奏相似的是,针对同一作品,欣赏者是否具有音乐素养内涵,也就是“音乐耳朵”,其呈现效果会有很大差别。

在笔者看来,音响效果对人的第一直观冲击是刺激其耳朵,再由耳朵流入其心理,与之产生共鸣或是排斥。可见,欣赏者通过表演所获得的意识感受与作为意识对象本身的音乐作品是不同一的。

现象学音乐美学下的音乐表演实践

以舒曼的《蝴蝶》为例,由三位钢琴大师卡萨利斯(Cyprien Katsaris)、克劳迪奥(Claudio Arrau)和阿什肯纳吉(Vladimir Ashkenazy)分别演奏的《蝴蝶》各具特色,戴上了不一样的翅膀飞舞,在世间留下美丽的弧线。他们所处的时代、所接受的文化以及宗教背景都各不相同,在演奏同一首音乐作品时会产生不同的处理方式。

以小序曲为例(谱例2),篇幅并不长,只有6小节,但序曲既是作品的开头又是作品的基调,表演质量、演奏者的水平高低便可从此初见端倪。先从节奏处理说起,除了序曲整体的速度标准是中板(Moderato),小节中没有任何节奏记号,因此整体来看速度是平稳进行的,感情是温和的。卡萨利斯的演奏中规中矩,充斥着温润的美,是大部分表演者会选择的版本,以行板的速度缓慢推进旋律,如舞会平静的开场,又仿佛太阳缓慢升起;克劳迪奥的演奏有些许不同,开始就以中板的速度前进,在快到第三小节的重音之前开始减速,将旋律顺利过渡到升sol上去,得到升华,观众的耳朵也得以满足;阿什肯纳吉的处理方式介于两者之间,开头是行板,再进行小渐快,再出现渐弱,逐渐到升sol。

他们处理速度的相同之处在于最后两小节,渐慢到结束,而到了强弱部分,三人的处理差距并不大。谱面开头给了中强(mf)的提示,除了中间的一个重音就只剩下第五小节的弱(p)。从谱面可以看出,左右手的旋律都是再进行小幅度的上升,大部分演奏者遇到这种情况都会选择渐强。三位钢琴大师也不例外,只是卡萨利斯的本身的基调比较温和,所以渐强幅度与其他两位相比就略小。这里值得一提的是阿什肯纳吉的演奏。他对开始的处理充满强烈的个人色彩,在三人中十分突出,完全通过琴声发挥了他的个人魅力,使观众获得了特别的美感。他的起始音十分与众不同,手腕自然而又直接地落下,给出一个有力的重音开头,并且他是唯一一个在序曲部分就使用了踏板的演奏家,帮助了旋律的推进,使和声更加丰满。谱面上没有任何踏板的标志,这完全是演奏者个人的表现,这一方式使得旋律不再单调,同时又增强了观众对表演的期待。

(谱例2)

总体来看,三位大师的演奏无太大出入。卡萨利斯的演奏虽然冷静温和,但遵从了作曲家的谱面意图及创作风格,他的表演给予观众稳定的美;克劳迪奥的演奏方式像一位严厉的老师,雷厉风行的同时却又不缺乏个人的创造,给人以直观的感受和扑面而来的汹涌情节;阿什肯纳吉的表演洒脱自信,在场观众的喜爱与其无关,只沉浸在自己的音乐世界中,用自己的头脑描绘一场高贵、盛大的舞会。

舒曼的作品正如他本人的双重人格一般,具有双重性质,正反面相互排斥却又相互融合。表演者们在演奏不同的段落时需要将自己置身于不同的情境,用双重思维思考演奏形式。虽然作曲家的创作灵感仅源于一本小说,大众只能通过文字来想象,但他的音乐作品却给人带来了视觉上的冲击,优美的舞步跃然于琴键,仿佛这一盛宴是现实中真实存在的。演奏的诠释方式有很多种,从不局限于大众的审美,作曲家自身也无法指定确切的演奏方式。由此可见,音乐作品这一实践艺术不是语言与符号可以指明的。现象学原理启示演奏者们从对音乐作品的感性分析中抽离出来,用哲学的思考方式帮助他们开拓思维。与此同时,运用现象学音乐美学,又可以清晰地区分出何为音乐作品与生俱来的内涵,何为演奏者自身创造的,从而更准确地理解作品内涵。

音乐表演艺术的价值需要通过全面认知来实现,不能局限于本质研究,也不能仅仅注重创造力与想象力对音乐作品的体现作用。音乐作品是音乐表演者创作的依据和基础,表演者是音乐作品实现内涵的方式。现象学美学原理给予表演者多重启示,并指导、帮助其完成“意向性”的二度创作:在初步分析作品时摒除原有观念,挖掘其本质;在演奏时直面自我感受,发挥潜力。同时,音乐表演艺术的实践也为现象学理论的进一步研究提供了深入的空间,音乐作品所具有的情感特征是否与演奏者感受到的情感相一致等问题并未得到详细阐释。如阅读理解一般,演奏者的主观情感与作品本质不可能完全贴合,因而或许会探寻出无穷无尽的情感内涵。

参考文献

[1]徐科锐.意向性:音乐表演艺术的哲学身份[J].吉林艺术学院学报,2015,(03):2-4+39.

[2]于润洋.现代西方音乐哲学导论[M].北京:人民音乐出版社,2012.

[3]杨明刚.何为音乐作品与音乐作品何为?——现象学视域下的“音乐作品”诠释[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2015(02):22-25.